Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche…

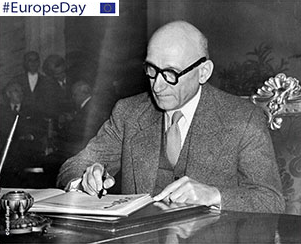

La festa dell’Europa, che ricorre il 9 maggio, data del pronunciamento nel 1950 dell’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman, con il quale proponeva la creazione di una Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ci dice molto oggi sul processo di integrazione europea.

Ripercorrendo il discorso che ha portato alla nascita della CECA da parte dei paesi fondatori (Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo), possiamo comprendere le intenzioni che hanno mosso la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero condotto a quella che chiamiamo oggi Unione Europea:

«La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.

Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra.

L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. […]

La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea, e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime».

Questa nuova idea economica doveva fare sì che una qualsiasi guerra in Europa diventasse non solo impensabile, ma materialmente impossibile. Furono gettate così le basi dell’unificazione.

Il ruolo di questa nuova istituzione nel contesto globale era chiaro:

«Questa produzione sarà offerta al mondo intero senza distinzione né esclusione per contribuire al rialzo del livello di vita e al progresso delle opere di pace. Se potrà contare su un rafforzamento dei mezzi, l'Europa sarà in grado di proseguire nella realizzazione di uno dei suoi compiti essenziali: lo sviluppo del continente africano. Sarà così effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, la fusione di interessi necessari all'instaurazione di una comunità economica e si introdurrà il fermento di una comunità più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinose scissioni».

Questa proposta doveva costituire il primo nucleo concreto di un processo federativo europeo, ritenuto indispensabile al mantenimento della pace.

Ma a partire dagli anni ’90 ha iniziato a diffondersi una narrazione per la quale siamo stati convinti come europei che i grandi sconvolgimenti non ci riguardavano, la storia era finita ovvero la storia degli altri non ci interessava più di tanto, orientati di fatto nelle società occidentali ad innalzare il proprio livello di benessere individuale. Questa indifferenza, facilitata da un’apparente assenza di guerra, ha fatto abbassare la guardia sul lavoro attivo per la pace e la gestione comune degli interessi.

Il nuovo quadro geopolitico ci impone ora di ripensare la difesa dell’interesse in un contesto dove molti ancora si affidano alla violenza per dirimere le questioni. Occorre perciò trovare vie di sapienza attraverso nuove culture della nonviolenza, che sappiano attingere dalle migliori tradizioni di pensiero che nel corso dei secoli l’Europa, dilaniata dalle guerre, ha saputo generare.

Se ci si affida solo alla capacità di distruzione dell’altro (deterrenza), senza affrontare le questioni di fondo che generano una minaccia, alla fine le vite vengono stroncate e le forze vengono sprecate con le risorse belliche, che impoveriscono tutte le popolazioni a vantaggio di pochi azionisti. Questo è quello che siamo costretti a costatare nella logorante guerra in Ucraina, che insieme alla crisi ecologica invocano un senso del limite (vedi il rapporto tra Dikaiosyne e hybris nella Grecia antica).

Affinché il conflitto sia ricomposto in un atteggiamento di cura delle relazioni, di cui la politica è responsabile, si rende necessario che quest’ultima non si faccia sostituire dalle armi e adotti validi strumenti di diplomazia e cooperazione. In questa direzione si comprende anche l’importanza dello Stato di diritto che oggi la Costituzione e l’Unione Europea garantiscono a dispetto delle spinte illiberali di alcuni nazionalismi emergenti.

Oggi l’Unione Europea è all’altezza di questa sfida, che la rimanda all’iniziativa delle sue origini? Molto dipenderà dalla volontà dei popoli e quindi dal ruolo del Parlamento Europeo che li rappresenta, il quale sarà tra poco rinnovato con le elezioni che in Italia si tengono l'8 e il 9 giugno. Solo se sapremo costruire la Pace, riconoscendola come principio dell’agire degli europei, ogni anno l’Europa sarà una festa!